Étude de Frédéric LIVET

Introduction : des voitures aux véhicules lourds

L’électrification des voitures et véhicules légers se met en place dans le monde. Cela semble inéluctable, malgré de fortes résistances en Europe et aux USA, pays qui ont longtemps peaufiné les technologies basées sur les moteurs à combustion interne. Les USA en plus ont « joué » le pétrole (Trump : « drill, drill! »). Dans les transports « lourds », c’est à dire les véhicules de plus de 3,5 tonnes, essentiellement les autobus et les camions, cette mise en place semble plus lointaine

|

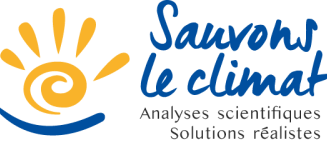

Fig 1 : La ventilation des émissions de CO2 pour les transports en France |

Pour discuter de l’importance de ce secteur, il faut étudier l’ensemble des émissions de CO2 des transports en France. Celles-ci (125 Mt en 2024) représentent autour de 40 % des émissions totales de CO2.

La partie voitures en représente plus de la moitié. Les utilitaires sont essentiellement des véhicules légers ou des camionnettes[1]. Sur les 6,5 millions de ces véhicules circulant en France, 94 % sont diesel, et 1.8 % électriques. Si l’électrification de ce secteur est peu avancée (18 000 électriques sur 300 000 ventes en 2024), elle ne pose guère de problème spécifique par rapport aux voitures.

Probablement, le prix d’achat plus élevé n’a pas encore été compensé par les avantages de la propulsion à l’électricité dans le monde des utilisateurs d’utilitaires, constitué souvent de très petites structures. Ce problème semble maintenant affecter le secteur des voitures particulières : on a assisté en 2024 à une baisse des ventes des VE en Europe, reliée à la fois à un arrêt de toute subvention en Allemagne et aussi à des prix d’achat qui restent élevés. Ces aléas semblent conjoncturels[2].

Il faut cependant relativiser ce problème local, peut-être relié aussi à la forte résistance du secteur automobile traditionnel, vital pour l’Allemagne, où, de plus, l’électricité est particulièrement chère (et carbonée !). Dans le monde, les ventes de VE ont progressé de 25 % entre 2023 et 2024, les voitures électriques et hybrides rechargeables (PHEV) représentent 20 % des ventes (17 millions sur 85 millions) et, si la Chine mène la danse (plus de 50 % des voitures vendues y sont électriques ou PHEV), on voit aussi les ventes de VE chinoises remplacer les automobiles thermiques allemandes dans de nombreux pays (Mexique[3].) .

Dans le même temps, un important effort a été mené pour développer les stations de recharge pour les VE, en particulier un important réseau de bornes rapides sur les autoroutes, avec des puissances de 50 à 150 kW, qui permettent des recharges dans des temps allant du quart d’heure à une heure. Compte tenu du taux d’équipement relativement bas en VE de nos pays, cela a supprimé les temps d’attente, sauf pour quelques jours de grande migration saisonnière.

|

|

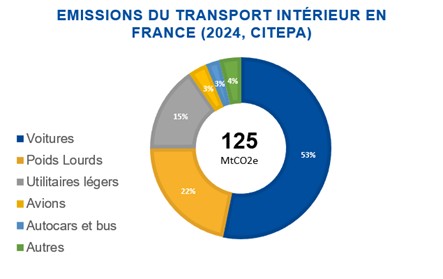

Dans le même temps, la décroissance du prix des batteries s’est fortement accentuée sur le marché chinois, conduisant à des prix (en $/kWh) inférieurs à 100 $/kWh. La figure ci-dessus donne l’allure de l’évolution rapide des prix (voir p. ex. [4]). Une VE fonctionne avec 50 kWh de batteries. Ces baisses de prix sont dues à l’avance technologique prise par la Chine, mais aussi à l’introduction récente sur le marché de batteries LFP (lithium-Fer-phosphate) moins coûteuses en matériaux, et surtout dont la capacité de stockage a été améliorée autour de 160Wh/kg[5]. Cela amène une forte contrainte sur les projets d’usines en Europe car il leur sera impossible de survivre si elles n’atteignent pas ces performances.

Cette décroissance des prix et les bonnes performances des batteries permettent d’envisager une électrification des transports « lourds », c’est à dire les bus et autobus et les poids lourds Cela concerne à peu près 25 % des émissions des transports en France. Un premier exemple concerne les transports de passagers, ensuite le problème des poids lourds sera discuté.

Les transports de passagers : bus urbains et autocars

L’ensemble des transports de passagers ne représente que 2 % des émissions attribuées au transports. On peut distinguer les bus urbains (28 000) et les autobus (66 000) qui se décomposent en bus scolaires et bus de lignes régulières (intercités..).

Les bus urbains sont en première ligne pour l’électrification

On peur résumer notre précédente étude[6] :

-Ils sont encore essentiellement diesels

-A cause de leurs très nombreux arrêts, ils consomment de 50 à 60l pour 100km[7], soit des émissions de 140Kg de CO2 /100km

-Les bus électriques rechargent leurs batteries en ralentissant, contrairement aux bus diesels.

-L’industrie propose maintenant des bus électriques à des prix raisonnables autour de 450 000€

-le prix du « carburant électrique » par kilomètre parcouru est inférieur à celui du diesel, ce qui compense le surcoût d’achat

-La recharge électrique est assurée régulièrement la nuit au dépôt.

-Enfin, ces bus sont mis en place par des collectivités qui sont soumises à des règles. Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, la loi de transition énergétique impose qu'à compter de 2020 la moitié des renouvellements de parc des services conventionnés, et la totalité à partir de 2025, se fasse au moyen de véhicules à très faible émission, c’est à dire électriques.

Notre étude montrait que les bus électriques étaient déjà un bon calcul économique. Malheureusement, si les bus électriques progressent significativement, la France apparaît un peu en retard vis à vis de l’Europe[8]. En particulier en 2024 seulement 33 % des quelque 2000 bus achetés étaient électriques, contre 39 % au gaz, le reste hybride ou diesel. Cela est à mettre en rapport avec la très forte résistance du lobby gazier qui s’appuie sur la production marginale (~4% de notre consommation) de gaz renouvelable pour avancer les solutions utilisant le gaz naturel, fortement émetteur de CO2.

Les autocars répondent à des missions diverses, et ils sont en général de statut privé.

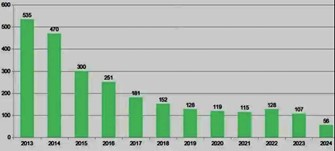

|

|

En moyenne, les autocars de ramassage scolaire ont les mêmes caractéristiques que les bus urbains, leur distance quotidienne étant rarement supérieure à 200 km. Par contre, les bus de lignes régulières peuvent être amenés à dépasser les 250 km. Ces derniers ne rentrent pas nécessairement au dépôt pour être rechargés. En outre, leur consommation est plus faible, ils prennent mieux avantage du bon rendement des moteurs diesel qui atteint près de 50 %; leur consommation peut avoisiner les 22l/100km (57 kg CO2/100km) et les avantages économiques de passer à l’électrique sont réduits pour les entreprises. La pression économique du passage à l’électrique y est plus faible, ainsi que pour les poids lourds de transport de marchandises discutés ci-dessous.

Les transports de marchandises : les poids lourds

Le transport de marchandises par la route est responsable de 21 % des émissions de CO2 des transports. Son importance peut être mesurée en empruntant une autoroute. Le transport routier représente 90 % des transports de marchandises. Il a en grande partie évincé le transport ferroviaire et on imagine mal un retour en arrière, bien qu’il soit proposé de doubler la contribution du rail. Peut-être en développant le ferroutage ?

Les poids lourds sont autour de 620 000, il y a peu de variations depuis 10 ans Ils sont divisés en 3 catégories[9]

-Les utilitaires lourds (ambulances, bennes à ordure, véhicules incendie). Autour de 93 000 circulaient en 2024. Ce sont des véhicules qui peuvent se recharger au garage, ils ne représentent que 4 % de la distance parcourue (chacun fait 10 000km en moyenne par an) et ils ne devraient guère poser de problèmes techniques pour passer à l’électrique. Le passage à l’électrique amènerait une forte diminution de leur consommation d’énergie, car ils sont souvent amenés à multiplier les arrêts, coûteux en carburants (exemple des bennes à ordures) ou les trajets courts

-Les camions sont à peu près la moitié de ce parc (306 000), ils parcourent en moyenne 26 000km/an. Ils peuvent être amenés à de longs parcours, mais assez rarement.

-Les tracteurs routiers qui transportent les marchandises avec des semi-remorques articulés. On en compte 216 000[10]. Ils représentent les 2/3 de la distance parcourue par les poids lourds, et font en moyenne 116 000km/an. Ils ont en général soit 2 (4x2), soit 3 (6x2) essieux, dont le premier est moteur. Ils pèsent de 7 à 9 tonnes, et le poids total de l’ensemble articulé est limité à 44 tonnes avec des semi-remorques à 2 ou 3 essieux. Les moteurs diesel utilisés ont des puissances de 190 kW à 500 kW.

Les semi-remorques assurent l’essentiel des transports à longue distance. Leur consommation est de 31l/100km, soit 7 800 000m3 de carburants sur les 9 100 000m3 consommés par les transports lourds, auxquels il conviendrait de rajouter les 3 400 0000 m3 des véhicules lourds étrangers circulant en France. Pour les 2/3, le ravitaillement se fait « à la cuve », c-a-d au garage et seulement 1/3 se fait à une station service. Cela veut dire que, avec le transit, autour de 600 0000 m3 de carburant sont fournis par les stations-service.

Pour les chauffeurs, la journée est longue, de l’ordre de 9 heures, 205 heures/mois. Ils doivent s’arrêter 3/4 heure au moins avec des périodes de conduite limitées à 4h30. Comme la vitesse est limitée à 90km/h, cela veut dire qu’un ensemble articulé sur autoroute parcourt jusqu’à 400km d’une traite avant un arrêt de 45 minutes au moins. En moyenne un transport « au long cours » parcourt 500km/j.

Peut-on électrifier les transports lourds ?

Selon la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV), en 2017 [11] : « La solution électrique constitue, sur le plan environnemental et énergétique, une filière intéressante mais son utilisation pour l’autocar demeure en l’état actuel exclusivement adaptée à des lignes de courtes distances (de 150 à 200 km) » ; « A l’heure actuelle, aucune filière énergétique n’est substituable au diesel pour effectuer la totalité des activités du transport routier de voyageurs (transports scolaires, lignes régulières régionales, services librement organisés, tourisme) »

Ces remarques qui, d’évidence s’appliquaient aussi aux poids lourds ne semblent plus justifiées, ainsi qu’on va en discuter. On verra cependant qu’il existe un certain nombre de conditions à remplir. En particulier que des conditions économiques favorables soient mises en place. En effet, il est illusoire d’imaginer qu’une transition des transports vers l’électrique soit affaire de règlements ou de subventions. On doit créer les conditions techniques , économiques et politiques pour que le passage des transports -ici basés sur le diesel- vers l’électrique soit un progrès et pas une manifestation de « l’écologie punitive ».

Les moteurs électriques et les batteries répondent-elles aux besoins ?

Un moteur diesel de tracteur « longue distance » pouvant tracter 44 t a une puissance de 350 kW, un poids de 13 000kg et un rendement que l’on peut estimer avec une consommation diesel de 0.195kg/kWh, soit autour de 41 %. Le rendement des gros diesels est presque le double de celui d’une voiture en utilisation usuelle (6l, ou 60kWh/100km pour une voiture, comparée aux quelque 15kWh/100km pour la version électrique, ce qui correspond à un rendement de ~20%).

Dans le cas d’un poids lourd, articulé, si la version diesel a une consommation de 31l/100km (320kWh) et un rendement de 41 %, la version électrique a besoin de 130 kWh/100km. Un moteur électrique récent a un rendement supérieur à 95 % et a une puissance spécifique de 2 kW/kg. Pour un moteur de 400 kW, c’est un poids de 200 kg. Les batteries récentes ont des énergies spécifiques de 160Wh/kg (la version LFP , qui semble la technologie actuellement la plus adaptée pour les transports lourds), ou plus de 220 kWh/kg (les NMC : Nickel-Mangaèse-Cobalt). Donc un tracteur capable de 500km d’autonomie a besoin de 600 kWh de batteries et cela pèserait autour de 4 tonnes pour un volume de 2m3. Le réservoir de gasoil (plein) pèse autour de 400 kg, et le moteur diesel pèse 1300 kg alors que l’équivalent électrique pèse autour de 4200 kg (batterie + moteur électrique). Un tracteur électrique a donc un surpoids de l’ordre de 2.5 tonnes.

On peut résumer ces différences dans le tableau 1. Si certaines valeurs sont des ordres de grandeur que l’on peut discuter, il est important de remarquer que le prix de l’électricité est un élément essentiel[12] : avec les valeurs de prix « grand public » français (~200 €/MWh) et allemand (plus de 300 €/MWh ?), la propulsion électrique est moins ou plus coûteuse que le diesel. On peut aussi regarder par exemple le site où Mercedes donne ses estimations[13] : une électricité à 300 €/MWh rend la propulsion électrique aussi chère que le diesel. Or il semble difficile que la propulsion électrique s’impose si elle est plus coûteuse pour les transporteurs. Rappelons ici que le prix de l’électricité en charge rapide pour les voitures électriques varie de 350 à 550 €/MWh sur autoroute aujourd’hui.

|

Type de poids- lourd |

Achat « nu » (€, t) |

Poids/prix moteur |

Réservoir/batterie poids, prix |

Carbu-rant (600000 km) |

Prix carbu-rant |

Emiss. CO2 |

Coûts entre-tien |

Coût €/km ‘Brut’ |

Em. CO2/km |

Poids (t) |

|

diesel |

6t 100000€ |

1300kg 30000€ |

400kg |

166000l |

251000€ |

502t |

50000€ (5ans) |

0.72 |

0.83kg |

7.7 |

|

Electr. France 200€/MWh |

6t 100000€ |

200kg 15000€ |

4000kg 600kWh 90000€ |

780MWh |

156500€ |

26t+40t (elec+ batterie) |

25000€ (5ans) |

0.64 |

0.05kg |

10.2 |

|

Electr. Allem. 300€/MWh |

6t 100000€ |

200kg 15000€ |

4000kg 600kWh 90000€ |

780MWh |

234000€ |

260t+40t (elec+ batterie) |

25000€ (5ans) |

0.77 |

0.5kg |

10.2 |

|

H2 Fr/All |

6t+0.5PAC 100000+ 100000€ |

200kg 15000€ |

1300kg 127500€ |

48000kg H2 |

576000€ |

400t |

50000€ |

1.61 |

0.67kg |

8 |

Tableau 1: Estimation des coûts kilométriques des diverses possibilités. On essaie de comparer le diesel avec l'électrique en France et en Allemagne. On suppose que le véhicule parcourt 600 000km en 5 ans, que les coûts d'entretien sont moitié pour les électriques, et que le prix des batteries est de 150€/kWh et les émissions pour les fabriquer sont de 60kg CO2/kWh. Pour faire des comparaisons, on estime un « coût brut qui ne tient pas compte des frais d’assurance (2500€), du salaire du conducteur (265 000 €), des pneus et taxes (4000 €) et des péages (10 000 €). Une rapide estimation des coûts de la solution hydrogène est aussi donnée. Elle se base sur un coût de pile à combustible (PAC) de 500 €/kW et de 200 KW de puissance, avec un réservoir de 50kgH2 de 350bars qui pèse 1 tonne et qui coûte 120 000 €, un moteur électrique de 400 kW, une batterie de 50 kWh (7500 k€) nécessaire pour compléter la PAC. Le carburant hydrogène est estimé coûter 12 €/kg, et la consommation est de 8kgH2/100km. Actuellement , 1 kgH2 émet 9 kg CO2 (procédé SMR à base de méthane).

On a aussi donné sur ce tableau 1 des estimations pour un tracteur hydrogène. Ce véhicule apparaît bien plus onéreux, et les diminutions de prix annoncées ne semblent guère en mesure de le rendre compétitif. Cela est réalisé maintenant par les associations professionnelles[14].[15] ;

Sur l’exemple extrême de tracteur routier, on peut donner une grossière estimation de surcoût d’une industrie mature. Les batteries LFP ont en Chine crevé le plancher de 100 $/kWh, ce qui veut dire que l’ensemble des batteries représente en Chine un investissement de 60 000 € (en France, c’est plutôt 90 000€), qui durera 10ans, plus que le temps d’usage du tracteur (en général 5 ans). Un tracteur routier diesel de 400 kW coûte autour de 130 000€, un moteur de 400 kW MAN représente 30 000€, et son remplaçant électrique sera nettement moins cher et moins complexe Cela compense en partie le surcoût de la batterie. L’entretien d’un ensemble articulé est estimé à 0.075€/km, soit pour 600 000km près de 500 000€. Il est difficile d’estimer la diminution de frais d’entretien au passage à l’électrique, mais on peut estimer que, dans une industrie mature, les frais d’entretien seront moitié.

Il se rajoute la discussion sur les différences de prix entre les carburants diesel et électrique. Un litre de diesel est payé aux alentours de 1.35€ Pour 600 000km, cela fait 251 000€ Pour le même kilométrage, cela nécessite 780 MWh pour la version électrique. Si le prix de l’électricité approche les 400 €/MWh, le « carburant » électrique coûte nettement plus cher que le diesel (plus de 300 000 € pour 600 000 km). En pratique, on peut penser qu’en entreprise, le prix de l’électricité (dite « client résidentiel de taille moyenne ») est autour de 160 €/MWh.

Ces véhicules seront d’évidence les plus difficiles à électrifier, comparé aux voitures, où le processus est déjà en cours (de manière variable, il est vrai) , et même aux bus urbains étudiés par ailleurs. Ce qui rend les bus urbains électriques compétitifs, c’est qu’il existe maintenant des modèles à prix modéré, qu’ils amènent une économie de carburant à cause de leurs nombreux arrêts où on récupère l’énergie du freinage, qu’ils sont fortement promus par les instances nationales et européennes.[16], ce qui aboutit à rendre leur utilisation rentable,

|

|

Cependant, ce sont les poids lourds qui représentent l’essentiel des émissions de CO2 des transports lourds, et c’est leur électrification qui amènera une diminution significative des émissions de notre pays. Des poids lourds électriques sont déjà commercialisés par Tesla (avec quelque retard), comme cela est montré sur la figure 4 (autonomie annoncée de 800 km, charge de 38 t, prix de 200 000 $). Tous les constructeurs[17] [18] ont maintenant des poids lourds électriques sur leur catalogue. Pour l’instant, les versions électriques des camions produits par les constructeurs sont deux fois plus chères que les versions thermiques. Cela semble beaucoup lié à des séries assez limitées. Au delà des diminutions de prix d’achat prévisibles, comme cela est suggéré sur le tableau 1, il convient aussi pour que cela réussisse que ça s’accompagne d’un avantage financier, en particulier d’une électricité bon marché

Quelle est la quantité d’électricité nécessaire ?

La production d’électricité française est essentiellement décarbonée (en 2024 une moyenne de 33 g CO2/kWh, alors que l’Allemagne a émis 333 g CO2/kWh), elle a été de 536 TWh en 2024, et 90 TWh ont été exportés., la consommation diminuant par désindustrialisation et à cause des augmentations du prix de l’électricité (doublement en 12 ans). Pour chiffrer les besoins induits par l’électrification des transports, on doit distinguer les voitures et les transports lourds.

Pour les voitures (VE), on peut estimer qu’une voiture consomme 6 l/100 km et qu’elle roule 14 000 km/an. Si on se base sur les 38 millions de voitures du présent, la consommation de carburant est de 32 millions de m³. Si une VE consomme 15 kWh/100km , chaque VE a besoin de 2.1 MWh par an, et cela nécessite 80 TWh .

Quant aux transports lourds, on estimait en 2021 qu’un poids lourd consommait en moyenne 33l/100km et les bus, cars... 30.4 l/100km. Compte tenu des leurs émissions de CO2 (2.4 Mt pour les bus et 29 Mt pour les camions), cela donne 13 millions de m3 de carburant diesel. Avec un rendement moyen de 40 %, il faut 54 TWh d’électricité pour remplacer le diesel des transports lourds.

Au total, le supplément de consommation pour l’électrification des transports est donc de 134 TWh, mais le processus de basculement devrait s’étaler sur plus de 20 ans.

Comment alimenter les déplacements de longue distance ?

Si les bus urbains, les transports scolaires, sont amenés à se recharger au dépôt, il n’en est pas de même des transports longue distance. On estime que cela concerne 1/3 des semi-remorques français, (3 millions de m³ de diesel distribué) auxquels il convient d’ajouter la plupart des transports internationaux qui transitent à travers notre pays. Au total, cela fait 6 millions de m³ de diesel, soit (avec un rendement de 40%) 25 TWh électriques à distribuer le long des grands axes.

Actuellement, on recharge les batteries LFP en moins de 1/2 heure (de 20 à 80%), il est plus long de faire des recharges complètes. Il est donc nécessaire de mettre en place des bornes de puissance de l’ordre du MW. On trouve de nombreux fabricants de telles bornes sur le web (plus de 1000 Ampères sous 1000 Volts). Pour l’instant, un certain nombre de bornes de forte puissance (de l’ordre de 400 kW) ont été déployées sur autoroute[19], en quantité limitée. Les poids lourds doivent donc y séjourner plus de une heure pour recharger. Il semble que la mise en place sera longue, mais notons que, alors que les VE commencent à être plus nombreuses, il y a rarement du temps d’attente aux borne de charge rapide des autoroutes. Le problème de l’alimentation des poids lourds fait l’objet d’une collaboration industrielle[20]

|

|

Une grossière estimation de la puissance nécessaire à un parc auto électrifié en VE donne pour couvrir les grandes migrations un ordre de grandeur de 1 MW de bornes de recharge par kilomètre d’autoroute, un réacteur nucléaire pour chaque sens de Paris-Marseille. La photo ci-dessus montre l’accumulation de camions dans une aire d’autoroute, et il faut imaginer que chaque camion devrait à l’avenir avoir là une borne dédiée à sa recharge de 1MW..

|

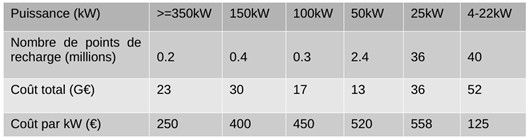

Fig 6: Estimation européenne des prix des installations avec seulement 20% de VE. on a des ordres de grandeur des prix, seules les installations >350 kW sont adaptées aux poids lourds. |

La figure 6 donne des estimations européennes d’équipement en stations de recharge pour VE en 2035. On trouve notamment des ordres de grandeur pour le prix des postes de recharge. De telles estimations pour 2035 ont été données pour les poids lourds en France par les professionnels[21] : « D’ici à 2035, la consommation d’électricité des PL électriques en itinérance devrait atteindre jusqu’à 3,5 térawattheures par an, avec un pic de puissance de 1,1 gigawatt, exigeant le déploiement de 10 000 points de recharge pour les pauses de longue durée et de 2 200 pour la recharge rapide sur 519 aires de services et de repos. ». Notons que cela ne représente qu’une électrification de l’ordre du dixième du parc, et cela est bien inférieur (3.5TWh, avec autant en dépôt?) à la surproduction actuellement exportée (90 TWh). L’équipement des autoroutes en postes de charge rapide autour de 1 MW est ici estimé à 2200. Avec un prix unitaire ~200 k€ pour un poste de recharge rapide, l’installation de 2200 postes sur les autoroutes coûterait 0.44 G€. Il faut rajouter 10 000 postes à charge lente (nuits...). Au total l’estimation est de 0.63 G€, un investissement bien moins lourd si on le compare à l’effort proposé par la nouvelle PPE dans des énergies renouvelables (>10 G€/an), productions de peu d’utilité dans la perspective 2035.

En conclusion

L’électrification des usages, en particulier des transports terrestres paraît une contribution déterminante à la lutte contre les émissions de CO2. Elle dépend des gains économiques qu ‘elle induit.

La consommation d’électricité a légèrement décru ces dernières années, mais on peut prévoir que, avec les transferts de consommation (transports, chauffage...), la consommation va augmenter, et les excédents actuels n’y suffiront pas. Il faut cependant remarquer que cette croissance s’étalera sur des dizaines d’années : d‘abord les voitures, ensuite les poids lourds. La perspective est bien au-delà de 2050. Il est bien sûr difficile de prévoir le temps nécessaire au basculement.

Cependant, au vu des estimations de prix de revient données ici, il semble surprenant que le parc des utilitaires légers et des transports à vocation urbaine (bus, bennes à ordures, véhicules de livraison...) ait un rythme d’électrification si lent. Une raison peut être les craintes induites par les aléas prévisibles du prix de l’électricité. Comme cela est montré ici, si le prix de l’électricité augmente significativement, l’électrification des poids lourds aura du mal à être rentable. Or il est illusoire de croire que l’on peut résoudre les problèmes par de simples mesures administratives sans que cela soit économiquement rentable.

L’électrification avec notre électricité décarbonée est une composante fondamentale de la lutte contre le réchauffement climatique et de notre avenir économique. Mais il faut que son prix reste raisonnable.

Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat

[1] https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/64-millions-de-vehicules-utilitaires-legers-en-circulation-au-1er-janvier-2023

[2] https://www.caradisiac.com/grosse-augmentation-des-ventes-de-voitures-electriques-en-europe-214249.htm

[3] https://www.automobile-propre.com/articles/dans-ce-pays-les-voitures-electriques-chinoises-remplacent-les-modeles-allemands/

[4] https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-see-largest-drop-since-2017-falling-to-115-per-kilowatt-hour-bloombergnef/

[5] On trouve de CATL des batteries de 35kWh pour 1500$. Elles restent peu chères, même avec des droits de douane :

https://www.greentecauto.com/hybrid-battery/repurposed-batteries/energy/catl-202-86v-173ah-35kwh-lfp-battery-pack

[6] https://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/etudes/ETUDES_LIVET/241001_Etude-Frederic-Livet-sur-les-Bus-Urbains-Etudevalid%C3%A9eCS.pdf

[7] https://www.lesechos.fr/2008/12/quand-les-chauffeurs-de-la-ratp-font-la-course-aux-economies-504652

[8] https://www.transportenvironment.org/te-france/articles/pres-de-la-moitie-des-bus-vendus-dans-lue-en-2024-etaient-zero-emission

[9] https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/625-000-poids-lourds-en-circulation-au-1er-janvier-2024

[10] https://www.cnr.fr/detail-pays/1

[11] https://www.unionroutiere.fr/actualite/transition-energetique-filieres-autocars/

[12] Il est difficile de donner une estimation du prix de l’électricité. Le prix « grand public » est (Avril 2025, https://selectra.info/energie/electricite/prix/europe) de 202 €/MWh en France et de 395 €/MWh en Allemagne. Mais il faut prendre en compte les réductions dont peut bénéficier l’industrie. En Allemagne, le prix est autour de 170 €/MWh pour les industriels, en France, ce problème a sans doute été à l’origine de l’éviction de luc Rémont de EDF. Un problème est en effet : qui va payer les ENRi prévues: usagers ou industriels ? Les grands comptes (« électro-intensifs ») sont par exemple exempts de l’accise

[13] https://www.mercedes-benz-trucks.com/int/en/trucks/eactros-600.html

[14] https://cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-svg-joint-statement-fret-250320-fr.pdf

[15] Un excellent article du Monde :

https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/09/23/les-poids-lourds-electriques-prennent-la-route_6328986_3234.html

On peut être surpris par certain aveuglement, comme à l’académie des technologies :

https://www.academie-technologies.fr/publications/role-de-lhydrogene-dans-une-economie-decarbone

qui recommandait en 2020 : «développer l’usage de l’hydrogène pour les transports lourds et les flottes locales urbaines et périurbaines..»

[16] https://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/etudes/ETUDES_LIVET/241001_communiqu%C3%A9-Bus-urbains.pdf

[17] Par exemple: https://www.renault-trucks.com/fr/mobilite-electrique

[18] https://www.leparisien.fr/calvados-14/chez-renault-trucks-a-blainville-sur-orne-28-millions-deuros-pour-accelerer-la-production-de-camions-electriques-18-11-2024-7Z4ZCGPPWRBYNH5Z7SMHEPYOF4.php

https://www.truckeditions.com/nouveau-test-pour-oxygen-le-camion-urbain-electrique-de-renault-trucks-en-conditions-reelles-a-amsterdam-%EF%BF%BC/

[19] https://www.renault-trucks.com/fr/mobilite-electrique

https://www.engie-vianeo.com/aprr-poids-lourds/

[20] https://www.enedis.fr/presse/electrification-de-la-mobilite-lourde-longue-distance

[21] https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/electrification-de-la-mobilite-lourde-longue-distance.pdf?VersionId=oBRWP8bhz_KhfrmcH4FtS3gzl3bpWDvC